楷书成熟于唐,故与生俱来大唐气象,中正与扎实,可以说书写了中华文明的万古江河。曾经,学楷书除了是书法入门,亦有学做人、定人生坐标之意。

后世学者将楷书定为唐代的“日神”精神,对应狂草的“酒神”精神。此为西方美学参照坐标,倒是颇有点意思。楷书何尝不是行云流水?只是寓对生命的激情与感悟于稳定、内敛、锋藏之中。就像有人钟爱坚硬与铁血、有人迷恋细碎与温暖。游艺,皆因性情起。

性情中人的内敛,于艺术审美而言,是很耐看的。富有意味的,不仅是形式,还在于笔锋流动之下同样流动的思想。

观孔达达的楷书,亦作如是观。这一切还是先从“法楷”说起。问之何为“法楷”?他说:“法楷,法即法度、规范;楷是指楷书;法楷意味着法度之中的楷书。我追求一种基于传统之上的变化。”所以孔达达的想法很简单,他认为书法首先就是要把字写好,在取得扎实传统功底之后再寻求新的蜕变。

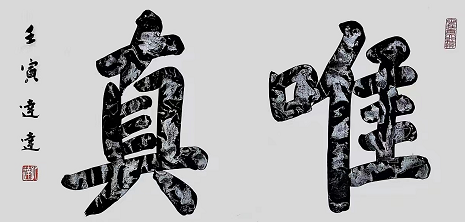

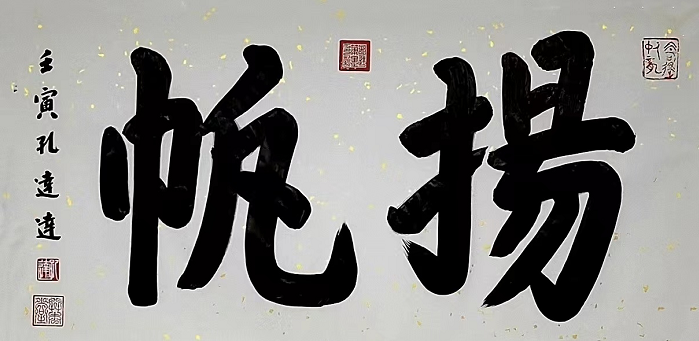

但我认为孔达达的楷书并未囿于法度森严的经纬纵横之中,而是融入了自己的品性,如其人清瘦又温润;随着聊天话题渐渐深入才知其个性与脾气。这就像他的法楷,谨严内里有自己的想法。所以后来,我们看到他在笔墨这一传统形制中加入了解构观念和媒介的肌理感——他将汉字视作一个结构生命体,每一笔划都可以彼此交互、重组、流动。大字的优势也在此凸显,单个字,乍看是书法纸墨,再看、近看,不仅仅是字,还是景——有画面感,有移步换景之妙,有肌理塑造的有趣。所以同样的块面和肌理,也可以移步到山石上,又是一番景。客观物象和主观心象在此呼应,两者很直观能在画面和笔墨中感受到,没有那么晦涩。干净、简约,细节中见绵厚与博思。

说到楷书,我还想到了唐代的建筑,素朴壮阔,也很“楷”。但是建筑的内饰则每一栋皆不同。所以,结构的高屋建瓴的确是首要之务;而至于风格或词藻的确是后来每个人的选择不同。诚如孔达达自己所言:“书法艺术中所追求的是平淡天真,是一种返璞归真,是从看山是山,到看山不是山,再回到看山是山的境界,这是在熟练地掌握书写技术后,所达到的一种得心应手、随心所欲的状态,与一些人所理解的抛弃传统的纯个性化书写方式并不同。”

那么,我以为孔达达的法楷正是基于这一条脉络而发展嬗变的。近些年来,他有意解构汉字,将之回归至“甲骨文”的本源——也即对山川万物之形的描绘。我愿称之为“当代甲骨文”的观念。他还将汉字视作装置艺术,有对媒介和肌理的探讨;肌理附着于主观的心象,亦有客观的物像。于是这内外两个世界的呼应,使得其笔下的汉字背后见天地,见山川,见草木,虽是心象,却也是属于中国美学特有的“应物象形”之意。这意思即是,我们对待传统的态度,不仅仅是传承,还应有自己基于时代的理解和勇于创新的天赋。

创新的想法体现在媒介,孔达达尝试了全新的调墨方法,使得所写之字的肌理出现变化,这种肌理颇像山石的皴擦;是了,如将之并置于一块小山石的边上,会发现它们的肌理质感“如出一辙”。

从小注重扎实写字的孔达达也强调遍临先贤书迹的重要性;于书法创作而言这是很重要的一种实践。20世纪中国现代主义先驱黄宾虹曾有言:“笔法成功,皆由平日研求金石、碑帖、文词、法书而出。”当然,也不仅仅是“闭门造车”,李阳冰在《论篆》一卷中阐述更为详尽:“缅想圣达立卦造书之意,乃复仰观俯察六合之际焉。于天地山川,得方圆流峙之常;于日月星辰,得经纬昭回之度;于云霞草木,得霏布滋蔓之容;于衣冠文物,得揖让周旋之体;于须眉口鼻,得喜怒惨舒之分;于虫鱼禽兽,得屈伸飞动之理;于骨角齿牙,得摆拉咀嚼之势。随手万变,任心所成,可谓通三才之品汇,备万物之情状者矣。”——这即是说,写书还需仔细观察生活,山川万物都是临习的对象。而后,书体的灵魂方滋,其在于“气”。

所以孔达达榜书大字、顶格写,常写单一一个字或一个词语;宣纸的尺寸可大可小,方知,“大”字并非唯一追求,而是说,字本身要立得起来;所以哪怕是方寸之间,亦顶天立地。

同样的,孔达达的画,无论是微观的山石还是辽阔连绵的山川,重要的不是画作尺幅的变化,而是结构性和观念性。比如石头,中国文人自古爱石,你可能觉得石头无甚新意,但是细看便会发现,这些石头似乎不那么古意,而是“异化”了,除了前文提及的肌理感,还在于石头本身和汉字一样,是“独立”的,更具有观念性;这些石头是抽离背景,在构图上“顶天立地”,也可以说是一种“悬置”的状态——它们凌驾于时间、文化、地域、身份等一切世俗的标准与定义——石头就是石头本身,它们“存在”。

“存在”即当下,即鲜活。所以它们始终处于运动中;所以我们才会看到它们如调皮的孩子,以“乔装打扮”的面貌出现,出其不意又于情理之中——孩子依然是那个孩子,字也依然是那个字——见山是山,见山不是山,见山还是山。

文/林霖

免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。